Histoire de l'agriculture

Le maïs : une révolution pour les éleveurs laitiers

En Touraine, pas de lait sans maïs. Retour sur une épopée, à l'occasion du congrès national de la filière maïs les 9 et 10 novembre à Tours,

En Touraine, pas de lait sans maïs. Retour sur une épopée, à l'occasion du congrès national de la filière maïs les 9 et 10 novembre à Tours,

“Avec l’ensilage, on n’avait plus ce froid aux mains qui nous saisissait l’hiver quand il fallait distribuer les betteraves », se rappelle Claudette Raguin de Charnizay. Avec Gérard son mari, elle a connu la généralisation de l’ensilage de maïs dans les élevages laitiers du sud Touraine. « Nous avons démarré avec l’aide d’un éleveur voisin. A l’époque nous semions de l’Anjou 210, une variété donnée comme très précoce et du NK 170, mais dans les faits nous récoltions en octobre », poursuit le couple. Le maïs était broyé par une ensileuse deux rangs, puis tassé entre deux murs de terre et couvert de deux bâches tenues par des pneus. « Le maïs a considérablement réduit la masse de travail qu’occasionnait la distribution des choux et des betteraves. L’ensilage de maïs régularisait la ration et donc la production. Nous donnions plus d’UF avec moins de travail. C’est le maïs qui a développé le lait en Touraine ».

Mêmes constatations de la part de Gilles Murzeau. Pour l’ancien éleveur de Sepmes, le maïs a avantageusement remplacé les betteraves et les topinambours. « Ces cultures étaient éreintantes, nous terminions les journées d’éclaircissage à genoux. » L’arrivée du maïs fut synonyme de progrès aussi pour la récolte. C’est en 1957 que le jeune Gilles découvre les bienfaits du maïs lors de visites d’exploitation « modernes » organisées par sa maison familiale. « Mon père s’est mis à semer du maïs à la volée que l’on coupait à la faux. » Les brassées étaient données aux vaches qui rentraient de pâture. « On allait au vert ». Puis la famille Murzeau a démarré l’ensilage en silo taupinière. Des débuts qui n’ont pas été synonymes de repos. Les brassées de maïs fauché à la lieuse étaient entassées à la main. « Ça pesait lourd, c’était physiquement dur », raconte Gilles. Cette étape s’est achevée en 1960 avec l’arrivée des ensileuses à fléau ; « des Taarup portées un rang qui envoyaient le maïs broyé plante entière dans les remorques ».

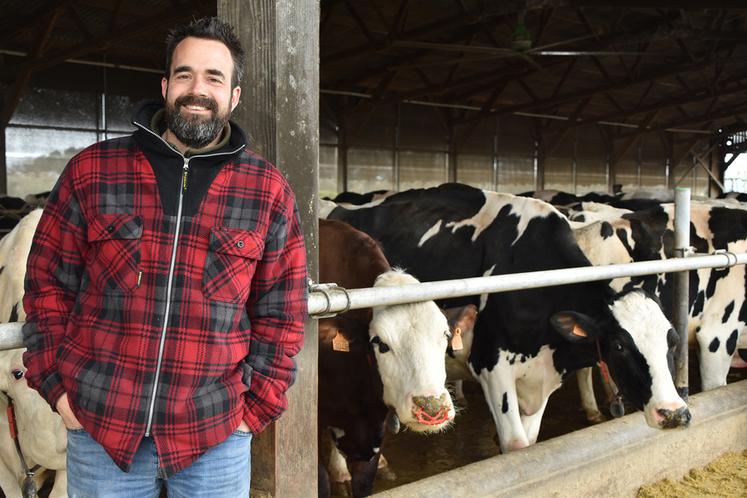

Mais pour l’ancien éleveur, les variétés fournies étaient encore loin des performances nécessaires à une vraie modernisation. « Les bonnes années, le rendement approchait 8 tonnes de matière sèche par hectare ». D’après Gilles Murzeau, c’est vraiment la sélection génétique qui a donné au maïs ses lettres de noblesse. « Nous avons vite abandonné l’Inra 258 que l’on récoltait fin octobre pour le Dekalb 216 et là, la production laitière a vraiment décollé. Nous avions enfin une ration riche et régulière. Le rendement moyen des années 1950 a progressivement passé le plafond des 5 000 kg/vache/ lactation et quand les holsteins ont investi les étables, les éleveurs en capacité d’investir ont pu entamer la modernisation des moyens de production et viser 10 000 litres. Aujourd’hui, le challenge est autre. Les arguments prônant une légère désintensification trouvent un écho. Les nouvelles générations opèrent un retour à l’herbe et vise l’autonomie protéique. A chaque génération ses enjeux, c’est normal mais le roi maïs est encore loin de quitter son trône dans les étables du Centre ouest ».